栄西は「お茶の神様」!?日本にお茶を広めたお坊さんのスゴすぎる5つの理由

実は栄西以前もお茶はあった!?それでも彼が「茶祖」と呼ばれるワケとは?

ようじょうくんと探る「お茶のチカラで健康長寿!」。

前回は、鎌倉時代のお坊さん、**栄西(えいさい)**が中国で「お茶は万病に効く仙薬だ!」というすごい発見をしたお話をしたよね。病気ではないけれど、なんだか調子が悪い「未病(みびょう)」のうちに体を整えることが大切で、そのためにお茶が最高だ、って栄西は考えたんだ。

さて、今回のテーマは「なぜ栄西が**『茶祖(ちゃそ)』**と呼ばれるのか」だよ。

「茶祖」っていうのは、「お茶の神様」とか「お茶の生みの親」みたいな意味なんだ。

「え? 栄西以前にも日本にお茶はあったんじゃないの?」って思った人もいるかもしれないね。そう、その通り! 実は栄西が中国から帰ってくる前から、日本にお茶があったことは記録に残っているんだ。

それなのに、なぜ栄西は特別に「茶祖」と呼ばれるんだろう? その秘密を、ようじょうくんが5つの理由に分けて、みんなに分かりやすく解説していくよ!

栄西以前にもお茶はあった?日本の古いお茶の歴史

まず、栄西が活躍した鎌倉時代より前に、日本にお茶があったという記録を見てみよう。

日本の歴史書『日本後紀(にほんこうき)』には、今から約1200年前の平安時代、嵯峨天皇(さがてんのう)という天皇が、お坊さんの永忠(えいちゅう)からお茶を飲んで、そのおいしさに感動した、っていう記録が残っているんだ。このお茶がどこで作られたかははっきりしないけれど、もしかしたら日本で作られたお茶だったかもしれないんだよ。

また、同じ平安時代には、有名な空海(くうかい)や最澄(さいちょう)といったお坊さんたちが、中国からお茶の種を持ち帰って、日本にお茶の木を植えたっていう記録もあるんだ。滋賀県にある日吉大社(ひよしたいしゃ)には、「日本最古の茶園(ちゃえん)」っていう石碑が立っていて、最澄がお茶の種を植えた場所だと言われているんだよ。

さらに、昔の日本では、病気が流行した時に、空也上人(くうやしょうにん)というお坊さんが、お茶を薬として人々に配ったっていう話も残っているんだ。これは、お茶が病気に効く「薬」として使われていた、っていう証拠だよね。

ね、栄西が中国から帰ってくる前から、日本にもお茶があったし、お茶が健康に良いってことも、なんとなく知られていたんだ。じゃあ、それでもなぜ、栄西が「茶祖」と呼ばれるほど特別なんだろう? その理由を、いよいよ見ていこう!

理由その1:栄西は「禅宗布教のアイデアマン」だった!

栄西が「茶祖」と呼ばれる一番大きな理由の一つは、彼が「禅(ぜん)」という仏教の教えを広めるための、素晴らしいアイデアマンだったからなんだ。

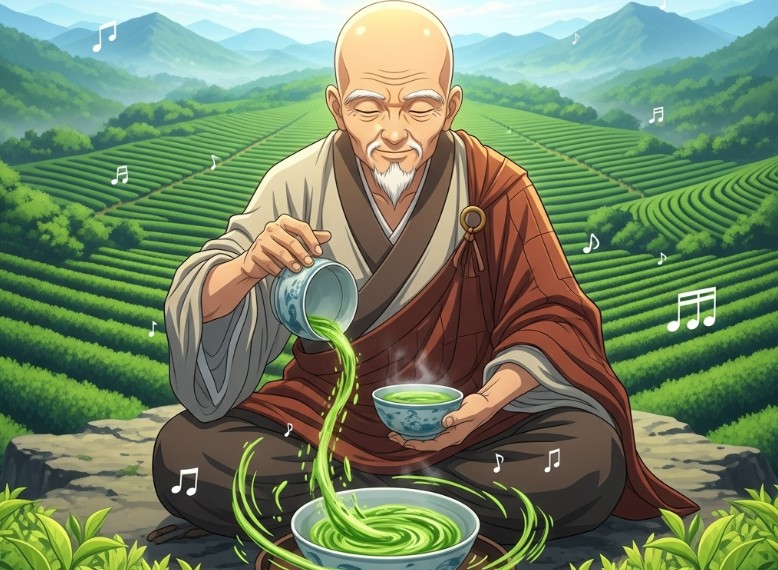

栄西が中国で学んできた禅宗は、座禅(ざぜん)といって、じっと座って瞑想(めいそう)する修行がとても大切なんだ。この座禅って、長時間じっと座っていると、体は疲れるし、眠くなったり、集中力が途切れたりすることもあるんだって。修行を邪魔する「眠気」は、お坊さんたちにとって大敵だったんだ。

そこで栄西は、中国の禅寺で、お坊さんたちが眠気覚ましや集中力アップのために、お茶を積極的に飲んでいたのを目撃したんだ! お茶を飲むと、体がシャキッとして、心も落ち着き、修行に集中できる。まさに、禅の修行にぴったりの飲み物だったんだね。

栄西は、このお茶の「眠気を覚まし、集中力を高める」という効果に目をつけたんだ。そして、日本に禅宗を広める時に、「お茶は、禅の修行にとって、とっても大事なものなんだよ!」ってアピールしたんだ。

禅の教えがまだ日本でなじみが薄かった頃、栄西は、お茶という具体的なものを入り口にして、禅の素晴らしさを人々に伝えたんだね。禅とお茶は切っても切れない関係にある、という考え方(これを「茶禅一味(ちゃぜんいちみ)」と言うんだ)の始まりは、ここにあったんだ。これが、栄西が「茶祖」と呼ばれる大きな理由の一つなんだよ。

理由その2:日本で初めて「お茶は薬だ!」とハッキリ書いた人!

2つ目の理由は、栄西が『喫茶養生記』という本で、「お茶は薬である! そして、お茶は養生に役立つ!」ということを、日本で初めてハッキリと文字にして、その理由まで詳しく説明したことなんだ。

栄西以前にも、お茶が薬として使われた記録はあったけれど、それは経験的に「なんか効くらしい」という感じだったかもしれない。でも栄西は、中国で学んだ最新の医学知識や、お茶の効能に関する書物を引用しながら、「お茶はなぜ薬なのか」「どんな病気に、なぜ効くのか」ということを、理論的に説明したんだ。

彼は、単に「お茶は健康にいいよ」って言うだけじゃなくて、「お茶を飲むことが、五臓のバランスを整えることにつながり、それが健康長寿につながるんだ」という、「喫茶養生」の仕組みを教えてくれたんだね。

今でこそ、お茶の成分(カテキンとかテアニンとか)が科学的に分かっているけれど、栄西の時代にはそんな技術はなかった。それでも、お茶の持つ力を正確に見抜いて、それを文字にして残した彼の功績は、計り知れないほど大きいんだ。だから、彼は「茶祖」と称えられているんだよ。

理由その3:今の「抹茶」の飲み方を伝えた「宋式の喫茶法」の始祖!

3つ目の理由は、栄西が今の「抹茶(まっちゃ)」につながるお茶の飲み方、つまり「宋式(そうしき)の喫茶法」を日本に伝えたことなんだ。

栄西が中国に留学していた頃の中国では、お茶の飲み方にはいろんな種類があったんだって。その中でも栄西が日本に持ち帰ったのは、お茶の葉を粉(こな)にして、それを茶碗(ちゃわん)に入れてお湯を注ぎ、茶筅(ちゃせん)という道具で混ぜて飲む方法だったんだ。これが、今みんなが茶道(さどう)で目にする抹茶の飲み方なんだよ。

栄西以前に日本にあったお茶は、葉を煮出して飲む「煎じ茶(せんじちゃ)」がほとんどだったと考えられているよ。でも、栄西が伝えた「粉にして飲むお茶」は、お茶の葉が持つ栄養や成分を、まるごと体に摂り入れられる、とっても効率的な方法だったんだね。

この飲み方は、その後の日本の茶道文化の基礎になったんだ。茶道の始まりが栄西にある、と言われるのは、この「抹茶の飲み方」を伝えたことが大きな理由なんだよ。

理由その4:「喫茶」という言葉の生みの親!?

4つ目の理由には、栄西が「喫茶(きっさ)」という言葉を日本で初めて使った可能性が高いということがあるんだ。

みんなは「喫茶店(きっさてん)」って知ってるよね?

お茶やコーヒーを飲んだり、軽食を食べたりするお店のことだ。この「喫茶」って言葉、当たり前のように使っているけれど、実はちょっと面白い歴史があるんだ。

中国語で「喫(チー)」という漢字は、普通は「固いものを食べる」という意味で使うんだ。液体を飲む時は「飲(イン)」とか「喝(フー)」っていう漢字を使うことが多いんだよ。だから、「お茶を飲む」は「喝茶(ハーチャ)」って言うのが一般的だ。

でも、栄西が修行した中国の浙江省(せっこうしょう)という地域の方言では、「喫」という漢字を「口に入れる動作全部」という意味で使うことがあったんだって。例えば、「喫酒(チージュウ)」(お酒を飲む)とか、「喫湯(チータン)」(スープを飲む)とかね。そして、この地域では「喫茶(チーチャ)」でお茶を飲むことを表現しているんだ。

栄西は、この地域で修行していたから、この「喫茶」という言葉を「お茶を飲むこと」という意味で覚えたのかもしれないね。そして、彼が書いた『喫茶養生記』でこの言葉を使ったことで、「喫茶」という言葉が日本に広まっていったと考えられているんだ。

今では当たり前のように使われている「喫茶」という言葉も、実は栄西が日本に持ち帰った言葉だったかもしれないんだね。新しい言葉を作り、新しい文化の入り口を開いたという意味でも、栄西は「茶祖」と呼ばれるにふさわしい人物なんだ。

理由その5:今の「抹茶」の製法を伝えた!製茶法の不変性

最後の5つ目の理由は、栄西が中国から持ち帰った「お茶の作り方(製茶法)」が、今の抹茶の製法とほとんど変わらないということなんだ。

栄西が『喫茶養生記』に書いたお茶の作り方は、

朝早くに摘んだお茶の葉を、すぐに蒸す。

すぐに焙煎(ばいせん)する(火で炙ること)。

焦がさないように工夫しながら、夜通し慎重に焙煎する。

出来上がったら、すぐに良い瓶(かめ)に入れて、竹の葉でしっかりフタをして、風が入らないようにする。

こうすれば、何年経ってもお茶が傷まない。

って書かれているんだ。

これって、今、みんなが飲んでいる抹茶の原料になる「碾茶(てんちゃ)」っていうお茶の作り方と、びっくりするくらいそっくりなんだよ! 碾茶は、蒸してから乾燥させて、石臼(いしうす)で挽いて粉にすると抹茶になるんだ。

栄西が伝えたこの製茶法が、鎌倉時代から今までの800年以上もの間、ほとんど変わらずに受け継がれてきたって、本当にすごいことだよね。この優れた製法が、その後、京都の宇治(うじ)のような有名なお茶の産地が生まれるきっかけにもなったんだ。

お茶の飲み方だけでなく、その元になる「作り方」まで、現代に繋がる基礎を築いた栄西だからこそ、「茶祖」と呼ばれるんだね。

まとめ:栄西は「お茶の文化と養生を日本に根付かせた偉人」!

栄西以前にも日本にお茶はあったけれど、それは一部の貴族の飲み物だったり、漠然と薬として使われたりしていただけだった。

でも、栄西は違ったんだ。

彼は、お茶が禅の修行に役立つことを見抜き、仏教を広める道具としてお茶を活用した。

『喫茶養生記』でお茶の薬効と養生の関係を、日本で初めて理論的に、しかも詳しく説明した。

現在の抹茶につながる「宋式の喫茶法」を伝え、日本の茶道の基礎を築いた。

「お茶を飲む」という意味の「喫茶」という言葉を日本に広めた。

現代にも通じる抹茶の「製茶法」を確立した。

こうして、お茶が単なる飲み物ではなく、「心と体を健やかに保つための文化」として日本に深く根付くきっかけを作ったんだ。だからこそ、栄西は「お茶の神様」、つまり「茶祖」と呼ばれるんだね。